このブログ「Road to 千葉御三家」では、中学受験における千葉御三家(渋谷幕張中・東邦大東邦中・市川中)を目指す受験生とその親御さん、さらにはその指導に当たる先生方のための情報を発信しております。

さて、今回から数回に分けて、渋幕を志望する受験生・親御さんのための「渋幕への国語読解」というテーマで書いて行けたらと思います。

国語の読解と言うと、塾では「設問の解き方」にばかりフォーカスしており、その前段階である「文章を読む」という根本的な部分がだいぶ疎かになっている現状があります。そしてこれが「うちの子、国語を頑張っているのに全然伸びないな」という現状を生んでいます。(→要は、原因は子ども側にはない。)

というわけで、この「渋幕への国語読解」シリーズでは、そもそもの「文章を読む」という根本的な部分にフォーカスして書いて行けたらと思っています。

ではまずは第1回目、行ってみましょう!

Contents

渋幕の読解レベルを把握しよう

第1回目の今回は、まずは僕らが読まなくてはならない「渋幕の読解文」のレベルがどのくらいなのかを把握することから始めます。

そのために有効なのは、「渋幕で過去に出題された文章(=出典)」を知り、まずはいくつか読んでみることです(この「読んでみる」がとても大事)。なので、次の章から過去数年分の渋幕の読解文の出典を見ていきます。

読解問題対策は、「どうやって設問を解くか」を授業で聞いて学ぶ”受動的姿勢”では効果が薄く、まずは「自分の意志で、自分の目と感覚を使って文章を読む」という”能動的姿勢”を持つことから始まります。

まずはぜひ、「読んでみよう!」と思える1冊を出典の中から探してみて下さい。(より効果的な読み方については、第2回目以降で書く予定です。)

2025年度〈一次〉の出典

大問1:『水中の哲学者たち』(永井玲衣) ★オススメ

渋幕の2025年度〈一次〉の大問1の出典は、永井玲衣さんの「水中の哲学者たち」。

『水中の哲学者たち』

(永井玲衣)

永井玲衣さんの本は、「哲学的な深さがあるけど、小学生でも分かるくらい簡潔な言葉で綴られている」という特徴があります。そのため、2025年度入試においては最難関校を中心に出典としてたくさん用いられました。例えばこんな感じに↓

なので、渋幕を志望していて、「渋幕の読解レベルを把握したい!」と思った方は、まずは上記のいずれかを読んでみるのがオススメです。

大問2:『走れトマホーク』所収「球の行方」(安岡章太郎)

渋幕の2025年度〈一次〉の大問2の出典は、安岡章太郎の『走れトマホーク』所収「球の行方」。

『走れトマホーク』所収「球の行方」

(安岡章太郎)

これは中学受験では頻出です。直近だと巣鴨中学校で2021年度(大問2)で出題され、さらには暁星中や星稜中でも出題されたことがあります。

2024年度〈一次〉の出典

大問1:『「覚える」と「わかる」』(信原幸弘)

渋幕の2024年度〈一次〉の大問1の出典は、信原幸弘さんの『「覚える」と「わかる」』でした。

『「覚える」と「わかる」-知の仕組みとその可能性』

(信原幸弘)

大問2:『ちくま日本文学021 志賀直哉』所収「或る朝」(志賀直哉)

渋幕の2024年度〈一次〉の大問2の出典は、志賀直哉の『或る朝』でした。

『ちくま日本文学021 志賀直哉』所収「或る朝」

(志賀直哉)

2023年度〈一次〉の出典

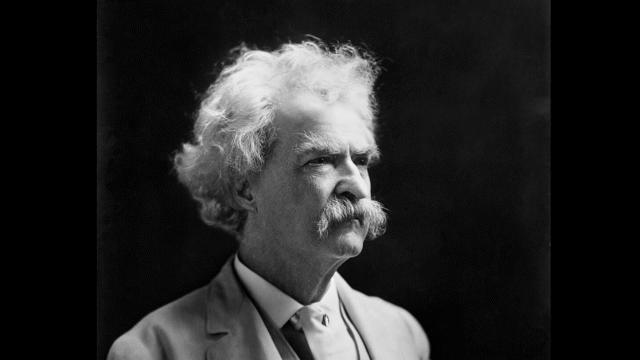

大問1:『鶴見俊輔集12』所収「おとなをねぶみするひま(マーク・トウェーン『トム・ソーヤーの冒険』)」(鶴見俊輔)

渋幕の2023年度〈一次〉の大問1の出典は、鶴見俊輔の「おとなをねぶみするひま(マーク・トウェーン『トム・ソーヤーの冒険』)」でした。

『鶴見俊輔集12』所収

「おとなをねぶみするひま(マーク・トウェーン『トム・ソーヤーの冒険』)」

(鶴見俊輔)

(この本は絶版になっていて第12巻の画像がないため、第7巻の画像で代用しました。)

大問2:『近現代作家集Ⅲ 日本文学全集28』所収「鳥の涙」(津島佑子)

渋幕の2023年度〈一次〉の大問2の出典は、津島佑子さんの『鳥の涙』でした。

『近現代作家集Ⅲ 日本文学全集28』所収「鳥の涙」

(津島佑子)

まずは実際に読んで渋幕のレベルを実感してみよう。

ひとまず、過去3年分の出典についてまとめてみました。(今後少しずつ追加していきます。)

まずはこの中から1冊、自分の目と感覚を使って実際に読んでみて、その難易度を実感してみましょう。(オススメは永井玲衣さんの『水中の哲学者たち』か『世界の適切な保存』。)

人によっては「難しい!」と思うだろうし、人によっては「お?意外と読みやすい!」と思うでしょう。

でも、どちらでもいいんです。まずは自分の目と感覚で、感じ取ってみて下さい。そこからやっと、スタートを切れます。

というわけで、今回はこのあたりで。

次回以降、効果的な「読み方」について見ていきましょう!

おまけ:渋幕向け国語読解オススメ参考書

「ふくしま式で最難関突破!

男女御三家・難関校 中学入試国語を読み解く」

.

少し長くなりましたが、読んで下さってありがとうございました!

このブログでは、渋幕をはじめとした「千葉御三家」を目指す受験生・親御さん(+その指導を行う先生)に向けた情報を発信していますので、また読んで見たいなと少しでも思えたら、ぜひブックマークなどしてみて下さいね。

また、ブログの更新情報等をつぶやいているX(旧twitter)もやっているので、よかったらフォローしてみてくださいね。

【X(旧twitter)】

ではでは今回はこのあたりで。ありがとうございました!