このブログ「Road to 千葉御三家」では、中学受験における千葉御三家(渋谷幕張中・東邦大東邦中・市川中)を目指す受験生とその親御さん、さらにはその指導に当たる先生方のための情報を発信しております。

さて、今回から数回に分けて、渋幕を志望する受験生・親御さんのための「文学史講座」を書いて行けたらと思います。

というのも、渋幕の国語では近年必ずと言っていいほど文学史の問題が出題されている一方で、塾や市販の参考書では学べない内容が多いからです。(実際、直前期に「渋幕の文学史・文学知識の問題って塾のテキストに全然載っていない!何を使ったらいいのか教えてください!」というヘルプのご連絡を毎年のように受験生・親御さんからもらいます。)

これは言い換えれば、”塾のテキスト”や”市販の参考書”という「誰かに与えられた知識(=受け身の知識)」を学ぶのでは渋幕の国語に太刀打ちできないということを意味しています。

というわけで、「自分で能動的に文学を学んでいく」という姿勢を醸成できるように書いて行けたらと思っています。渋幕志望でなくても難関校を目指す方はぜひ読んで見てくださいね。

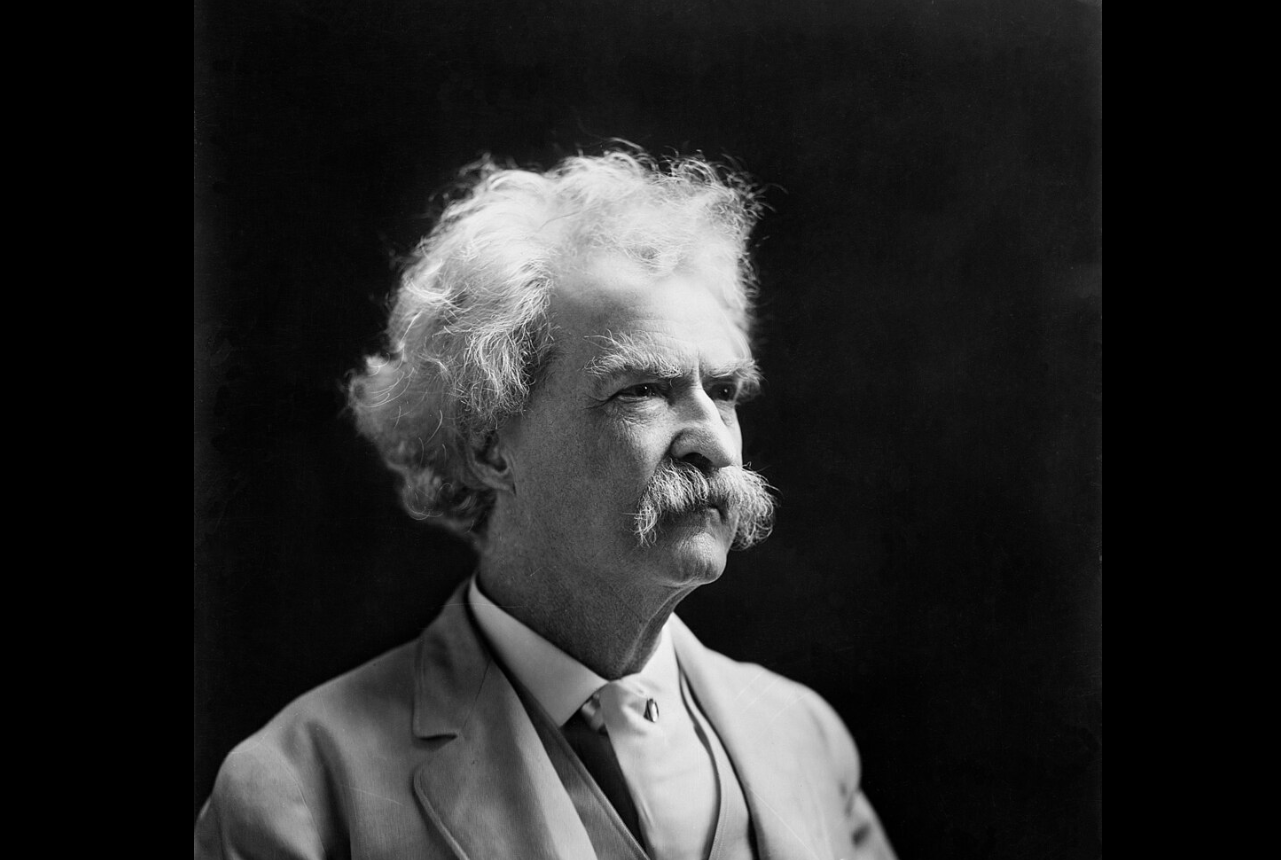

第1回目の今回は、作家「マーク・トウェイン」について見ていきます。渋幕の2023年度入試では主題として、2025年度入試では選択肢として出題された作家です。(そして本日4月21日がマーク・トウェインの命日でもあります。)

では、いってみましょう!

Contents

まずはマーク・トウェインがどんな人かを知ろう

マーク・トウェインの基本情報

まずはマーク・トウェインの基本的な情報から見ていきましょう。

- 本名:サミュエル・ラングホーン・クレメンズ

- 誕生:1835年11月30日

- 命日:1910年4月21日(74歳没)

- 出身:アメリカ・ミズーリ州

- 職業:小説家・著作家

- 作風:ユーモア・社会風刺

生まれたのは1835年ということは、日本で言うと天保6年、つまり江戸時代の人と言うことになります。

もともとは新聞記者として仕事をしていましたが、のちに作家や講演者として活躍しました。

「マーク・トウェイン」という名前の由来

本名は「サミュエル・ラングホーン・クレメンズ」なのに、なぜ作家としての名前は「マーク・トウェイン」なのでしょう?

これは、トウェインが生まれ育ったミズーリ州ハンニバルらしい由来があります。

ハンニバルはミシシッピ川沿いの町で、当時舟運で栄えていました。そしてその川沿いでは、船が航行する際に水先案内人に対して“by the mark, twain(=水深は2ファゾムあるよ=船は十分通れる深さだよ!)”という安全確認の合図が出されていました。この”mark, twain“の部分が名前の由来になったというわけです。

ちなみに、このハンニバルという町とそこに住む住人たちが、この後紹介するマーク・トウェインの代表作の舞台・登場人物となります。

マーク・トウェインはどのくらい凄い作家なのか?

先述の通り、マーク・トウェインはアメリカの作家ですが、「アメリカの一作家」という位置づけではなく、「アメリカの代表的な作家」という位置づけの方が正しいです。(「海外文学の巨人」ともよく言われます。)

これは、同じくアメリカの偉大な作家であるアーネスト・ヘミングウェイやウィリアム・フォークナーが彼を評した際の言葉を見ることでよく理解できます。

「すべてのアメリカ現代文学は、マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの物語』と呼ばれる一冊に由来している。」(アーネスト・ヘミングウェイ)

「マーク・トウェインは最初の真のアメリカ人作家であり、我々のすべては彼の相続人である。」(ウィリアム・フォークナー)

すなわち、「アメリカの代表的な作家」である以上に、もはや「アメリカ現代文学の父」という位置づけの方がより正確な理解だと言えます。

マーク・トウェインの代表作

マーク・トウェインの作品は、現代のアメリカ文学の源流といえるものなので、渋幕を目指すのであれば必ず目を通しておきたいところです。

マーク・トウェインの代表作としては以下の2つがあるので、ぜひ読んで見ましょう。(「読書ってやる必要ある?」なんて言わずに、読書を味方にして知性を磨こうよ。)

代表作①:『トム・ソーヤーの冒険』

『トム・ソーヤーの冒険』は、子どもたちの冒険やいたずらをユーモラスに描いた名作です。主人公のトムは好奇心旺盛でちょっぴりズル賢い、でも正義感のある少年です。

「自由とはなにか」「正義とはなにか」といったテーマ性を持った作品なので、子どもから大人へと成長する前段で読んでおきたい作品です。(少し受験的なことを付記するなら、テーマ性があるため渋幕に限らず読解問題として出題されやすい傾向あり。)

『トム・ソーヤーの冒険』

(マーク・トウェイン)

『トム・ソーヤーの冒険』は、「自由とはなにか」「正義とはなにか」といったテーマ性を持った作品。子どもから大人へと成長する前段で読んでおきたい。

代表作②:『ハックルベリー・フィンの冒険』

『ハックルベリー・フィンの冒険』は、上記の『トム・ソーヤーの冒険』の主人公だったトムの友達ハックが主人公です。

こちらは「奴隷制度と自由」をテーマにした、より社会的な作品で、アメリカ文学の中でも「近代文学の原点」とまで評価されており、必ず読んでおきたい一冊です。

『ハックルベリー・フィンの冒険』

(マーク・トウェイン)

『ハックルベリー・フィンの冒険』は、「奴隷制度と自由」をテーマにしたより社会的な作品。アメリカ文学において「近代文学の原点」とまで評価されており、必ず読んでおきたい一冊。

マーク・トウェインをより知るための「名言」

作品を読むと分かりますが、マーク・トウェインの魅力は「ウィット」と「ユーモア」、そして「人間の本質を見抜く力」にあります。

それを表す名言をいくつか見てみましょう。

マーク・トウェインの名言①

「真実を話せ。そうすれば、何も覚えておく必要がなくなる。」

嘘をつくと、その嘘との整合性を取るためにいろんなことを覚えておかなきゃいけなくなります。そしてその「嘘との整合性のための記憶」によって脳の大半を浪費してしまいます。でも正直なら気がラクだぜ、という皮肉交じりの知恵を表しています。

マーク・トウェインの名言②

「教育とは、学校で習ったことをすべて忘れたあとに残るものだ。」

「学ぶこと」の本質とも言えるでしょう。これは少し渋幕の教育指針にもつながる気がしています。「表面的な学び」で得た知識は自分の本質の足しにはならず、「本質的な学び」は学問的な意義を越えて人間的な意義へと昇華していくわけです。

最後に。

今回は、アメリカの現代文学の父であり、様々な本質的テーマをユーモアを交えて文学として残したマーク・トウェインについて見てきました。

できれば作品を親子で読んでみて、「トムってずるい?正義感がある?」「自分だったらどうする?」といった会話を通して、「思考する読書」を行い、「読書を通して知性を身に付ける習慣」を早期に手に入れることが、「受験のため」ではなく「知性のため」の学びを要する渋幕の対策にも結果的に繋がると思います。

今回の記事が、「マーク・トウェインという作家に興味を持てた!ちょっと読んでみようかな?」と少しでも思ってもらえて、「思考する読書・知性を育む読書」のきっかけになれば嬉しいです。(全くなってなかったら僕の力不足なので、より一層頑張ります!)

.

少し長くなりましたが、読んで下さってありがとうございました!

このブログでは、渋幕をはじめとした「千葉御三家」を目指す受験生・親御さん(+その指導を行う先生)に向けた情報を発信していますので、また読んで見たいなと少しでも思えたら、ぜひブックマークなどしてみて下さいね。

また、ブログの更新情報等をつぶやいているX(旧twitter)もやっているので、よかったらフォローしてみてくださいね。

【X(旧twitter)】

ではでは今回はこのあたりで。ありがとうございました!

(最後にマーク・トウェインの作品を再掲しておきます。)

『トム・ソーヤーの冒険』

(マーク・トウェイン)

『ハックルベリー・フィンの冒険』

(マーク・トウェイン)